Tipps für Hundehalter und Züchter

Ein treues Herz, ein treuer Blick - das gibt's noch auf der Welt,

denn auch im Schmerz, nicht nur im Glück - ein Wesen zu Dir hält.

In Freud und Leid, zu jeder Stund - hält einer treu zu Dir - DEIN HUND!

Er dankt für jedes kleine Stück und blickt Dich an beseelt.

Er spricht zu Dir mit seinem Blick, da ihm die Sprache fehlt.

Erkenn' den Wert, bevor's zu spät,

sei gut zu Deinem Tier - denn wenn Dein Hund einst von Dir geht,

wer hält dann die Treue Dir?!

Gesundheitstipps

Vergiftungen

Bei Vergiftungen gehen Sie bitte sofort mit Ihrem Hund zum Tierarzt!

Bei Vergiftungserscheinungen bekommen Sie 24 Stunden am Tag Auskunft bei der Informationszentrale gegen Vergiftungen der Uni Bonn.

( kostenlos ) Tel : 0228-287-3211 oder Fax : 0228-287-3314

1. Ruhe bewahren!

2. Tierarzt informieren

3. Erstmaßnahmen einleiten

4. Die giftige Substanz, Pflanze oder Verpackung sicherstellen

Erstmaßnahmen bei Augenkontakt:

Besonders bei Verätzungen durch Säuren, Laugen und Kalk : Augen sofort mindestens 10 Minuten unter fließendem Wasser spülen. Augenlider dabei gut offen halten. Wasserfluß direkt auf das Auge richten, um noch vorhandene Säure- bzw. Laugenreste so schnell wie möglich zu verdünnen und auszuspülen.

Erstmaßnahme bei Hautkontakt:

Betroffene Hautpartien ausgiebig unter fließendem Wasser spülen.

Erstmaßnahme bei verschlucken:

Lassen Sie das Tier Wasser in kleinen Schlückchen und Mengen trinken. Bei Säuren- und Laugenvergiftungen sollte dies so schnell wie möglich erfolgen.

(Verdünnungseffekt!) Milch ist kein Gegengift, sondern beschleunigt in vielen Fällen die Giftaufnahme durch den Darm.

Erbrochenes zur Analyse aufbewahren.

Ursache von Symptomen

Bleivergiftung Schwäche, Krämpfen und taumelhaften Bewegungen, führt leicht zum Erblinden.

Rattengift: Es kommt zu schweren inneren Blutungen.

Blutiger Durchfall, heftiges Erbrechen, Starke Leibschmerzen.

Giftplanzen: Buchsbaum (Blätter), Weihnachtsstern (Blätter+Blüten, Efeu (Beeren, Blätter, Stengel), Alpenrose (Blätter+Blüten), Hortensie (Blätter+Blüten), Oleander (Ganze Pflanze) oft tödlich.

Impfungen

Dagegen sollte Ihr Hund geimpft sein!

Parainfluenza und Bordetella-Infektion

Beide Infektionen befallen die Atemwege, wobei Parainfluenza virusbedingt, Bordetella jedoch bakterienbedingt ist. Durch diese Erkrankungen wird das Immunsystem sehr geschwächt, was den Hund anfälliger für sekundäre Atemwegserkrankungen werden lässt Diese wiederum nehmen dadurch einen schweren Verlauf. Anzeichen sind länger anhaltender Husten mit großen Mengen Schleim.

Hundestaupe

An Hundestaupe erkrankte Tiere können als Anzeichen hierfür Bindehautentzündungen, Husten, Erbrechen oder Durchfall zeigen. Die Hundestaupe befällt Nervensystem, Verdauungstrakt und Atemwege. Staupe verläuft meist tödlich

Tollwut

Bei Tollwut erkranken Gehirn und Nervensystem. Übertragen werden die Krankheitserreger durch den Biss eines infizierten Tieres. Erkennungszeichen sind Schaum vor dem Maul und nicht hundetypische Verhaltensweisen, wie Z. B. erhöhte Aggressivität. Die Tollwutimpfung wird mit 3 Monaten durchgeführt, danach jährlich.

Hepatitis

Die auch Gelbsucht genannte Virusinfektion der Leber ist erkennbar an der Gelbfärbung der Augen, Erbrechen und Durchfall. Wie bei Staupe und Parvovirose besteht die Gefahr des Austrocknens.

Leptospirose

Die Erkrankung ist bakteriell bedingt und kann auch auf den Menschen übertragen werden. Befallen werden Leber, Nieren und die roten Blutkörperchen.

Parvovirose

Kot und Erbrochenes enthalten Blut. Außerdem wird der Herzmuskel befallen. Auch besteht wie bei der Staupe die Gefahr des

Austrocknens.

Futtermittelunverträglichkeit

Futtermittelunverträglichkeit und Ohrenentzündungen

Es ist zum Verzweifeln: Kaum ist mit Hilfe von Ohrentropfen und Salben die eine Ohrenentzündung ausgestanden, da wimmert und kratzt der Hund schon wieder aufs Neue. Eine Futtermittelallergie kann die Quelle der Qual sein. Die allergische Reaktion der Haut auf Bestandteile im Futter kann sich tatsächlich auf die Haut im Ohr beschränken. Meist rufen bestimmte natürliche Proteine in Rindfleisch, Hühnerfleisch, Getreide, Eiern oder Soja die allergische Reaktion hervor. Dagegen spielen, entgegen dem weit verbreiteten Glauben, Zusatzstoffe und Geschmacksverstärker kaum eine Rolle bei der Allergieentstehung. Es sind auch nicht Proteine an sich, die eine Allergie hervorrufen, sondern nur einige Proteinarten.

Auf welche der Hund allergisch reagiert, ist individuell unterschiedlich. Der eine verträgt kein Rind, der andere kein Huhn. Der beste Weg, herauszufinden, auf welche Proteine der eigene Hund allergisch reagiert, führt über eine Eliminationsdiät. Dabei erhält der Hund ein Futter, das nur Protein- und Kohlenhydratquellen enthält, die er vorher nicht gefressen hat, z. B. Lamm oder Pferdefleisch, kombiniert mit Kartoffeln. Für mindestens drei Wochen darf der Hund nichts anderes zu sich nehmen auch keine Leckerlis. Bessert sich die Ohrentzündung kann man von einer Futtermittelallergie ausgehen. Nun kann man nach und nach einzelne Proteinquellen ausprobieren. Verschlechtert sich nach einem solchen Versuch das Krankheitsbild, hat man den oder die Übeltäter gefunden.

Es gibt übrigens bereits Fertigfutter für Allergiker beim Tierarzt. Sie haben den Vorteil, dass sie den Hund mit allen Nährstoffen versorgt die er braucht.

Ch. Riermann

Balano-Posthitis - ein Rüdenproblem

Wer darüber spricht und sie nicht aus falscher Scham verschweigt, hat bald ein Problem weniger oder er ist zumindest beruhigter. Die Rede ist von der Balano-Posthitis des Rüden. Es handelt sich dabei um eine häufig vorkommende Entzündung der Penisspitze und der Vorhaut bei Rüden. Sie ist völlig harmlos.

Allerdings ist sie vielen Hundehaltern äußerst unangenehm, denn der Rüde verliert hin und wieder ein eitriges Tröpfchen und leckt des Öfteren hingebungsvoll sein Geschlecht. Prinzipiell gibt es zwei Möglichkeiten, etwas gegen die Balano-Posthitis zu tun.

Die erste und endgültige Lösung ist die Kastration.

Kastraten neigen in der Regel nicht zur Balano-Posthitis.

Die zweite ist nichts für schamhafte Gemüter und muss immer wieder wiederholt werden:

Man gibt eine antibiotische Lösung vom Tierarzt in die Vorhauttasche und massiert sie ein. Wie es genau gemacht wird, zeigt der Tierarzt. Meist handelt es sich bei der Lösung um ein Präparat, dass auch bei der Euterbehandlung von Milchkühen eingesetzt wird. Die Wirkung dieser Lösung ist sehr gut, der Erfolg ist jedoch zeitlich begrenzt und die Balano Posthitis kehrt immer wieder.

Behandeln sollte man Balano-Posthitis, wenn der Rüde zur Zucht eingesetzt wird, damit er die Entzündung nicht auf die Hündin übertragen kann. Es gibt zwar keinen Beweis dafür, dass das negative Auswirkung auf die Hündin hat, doch man vermindert das Infektionsrisiko.

Grundsätzlich sollte ein Zuchtrüde regelmäßig auf seine Geschlechtsgesundheit untersucht werden.

CH. Riermann

Augenerkrankungen beim Hund

Angeboren oder ererbt?

Im folgenden Beitrag sollen dem Hundebesitzer und Hundefreund einige der häufigsten und in einigen Fällen auch für den "Nichtfachmann" erkennbaren Augenerkrankungen des Hundes erkennbaren Augenerkrankungen des Hundes vorgestellt werden.

Bei diesen Erkrankungen ist zum Teil die Erblichkeit nachgewiesen oder wird vermutet. Es wird bewusst darauf verzichtet, bestimmte Hunderassen bei den einzelnen Erkrankungen zu benennen, um keine Rasse zu bevor- oder zu benachteiligen. Generell kann jeder Hund erkranken, wobei es Hunderassen gibt, bei denen bestimmte Erkrankungen gehäuft auftreten. In diesem Zusammenhang soll auch der Unterschied zwischen den Begriff "erblich" und "angeboren" ´verdeutlicht werden. Eine Erkrankung oder ein Mangel kann angeboren, das heißt vom Zeitpunkt der Geburt an vorhanden sein, muss aber nicht unbedingt erblich sein. Erblich ist eine Erkrankung, wenn die Veranlagung, die Krankheit zu entwickeln, von den Elterntieren auf die Nachkommen übertragen werden kann. Somit können erbliche Erkrankungen angeboren sein oder erst zu einem späteren Zeitpunkt im Leben des Hundes auftreten. Bei den meisten erblich bedingten bzw. erblich vermuteten Augenerkrankungen ist das der Fall.

Das Entropium

Unter dem Begriff " Entropium" versteht man ein nach innen gerolltes Augenlid. Einigen Hundebesitzern wird es aus diesem Grund auch unter dem Begriff "Roll-Lid" bekannt sein. Das Entropium kann einseitig oder beidseitig auftreten. Meistens ist das untere Augenlid betroffen, es kann in einzelnen Fällen aber auch das obere Lid oder gar der gesamte Lidbereich betroffen sein. Das Entropium ist nicht notwendigerweise angeboren, sondern tritt meistens im Zeitraum der Wachstumsphase auf. Bei einigen Hunden wurde auch schon die Entwicklung eines Entropiums im Alter von 2 bis 3 Jahren beobachtet.

Durch das einrollen des Lides und des Lidrandes kommen die Fellhaare in Kontakt mit dem Augapfel und damit auch mit der Hornhaut. Dies führt zu einem tränenden, schmerzenden und geröteten Auge. Nicht selten entstehen bei hochgradigen Fällen auch sogenannte Hornhautgeschwüre (Vertiefung in der Hornhaut), die bis hin zum Verlust der Sehkraft oder gar zum Verlust des Auges führen können. Die Diagnose, Beurteilung und die notwendige Behandlung (Salbenbehandlung und gegebenenfalls chirurgische Korrektur) sollten unbedingt von einem Tierarzt durchgeführt werden. Bei der operativen Behandlung steht eine Anzahl von verschiedenen Möglichkeiten zur Verfügung von denen die jeweils passende Methode abhängig von der Art des Entropiums und vom Alter des Hundes gewählt werden sollte.

Ektropium

Das "Ektropium" wird auch "Hängelied" genannt und bezeichnet den Zustand des nach außen gerollten Lides, so dass ein "offenes Auges" entsteht und die rosarote Bindehaut sichtbar wird. Das Ektropium tritt meist beidseitig auf. Häufig betroffen sind großwüchsige Hunderassen mit starkem Kopfbehang. Die Folgen des Ektropiums sind chronische Bindehautentzündung mit Juckreiz, tränen und geröteten Augen.

Die operative Korrektur sollte erfolgen, wenn der Hund ausgewachsen ist und seine endgültige Kopfform erreicht hat. Auch hier steht je nach Stärke und Ausprägung des Ektropiums verschiedene Operationsmethoden zur Verfügung.

Keratokonjunktivitissicca (KCS)

Die KCS wird einigen Hundebesitzern als das Krankheitsbild des "trocknen Auges" wie es auch beim Menschen vorkommt, bekannt sein. Bei dieser Augenerkrankung führt ein Mangel an Tränenflüssigkeit zu chronischen Entzündungen der Hornhaut und der Bindehaut die mit starkem Juckreiz und Blinzeln verbunden sind. Hierdurch verliert das Auge seine natürlichen Reinigungs- und Abwehrmechanismus. Es entsteht ein zäher, pappiger, gelblicher Schleim, der sehr schwer zu entfernen ist. Sehr häufig ist die Hornhaut auch milchig oder rötlich verfärbt.

Das chronische Stadium der KCS führt in vielen Fällen durch Einlagerung von Pigment zu einer Dunkelverfärbung der Hornhaut und somit zur Erblindung des Hundes.

Die Ursachen der KCS können sehr vielfältig sein, es gibt vor allem bei einigen kleiner Hunderassen eine Veranlagung dazu, im Laufe des Lebens diese Erkrankung zu entwickeln. Die Behandlung der KCS erfolgt medikamentös mit speziellen Augensalben und Augentropfen und muss in nahezu allen Fällen lebenslang durchgeführt werden. Die Aussicht, dass durch die konsequente Behandlung die Sehkraft erhalten werden kann, ist als recht günstig zu beurteilen.

Ch. Riermann

Unerwünschte Urlaubssouveniers

Eine Reihe von Infektionskrankheiten kommt in erster Linie in Ländern warmer Klimazonen vor, bei uns werden diese dagegen nicht oder nur selten beobachtet. Prinzipiell besteht eine Infektionsgefahr in allen Regionen mit meditarranem, subtropischem und tropischem Klima. Werden bestimmte Erkrankungen bei Hunden diagnostiziert oder zumindest vermutet, stellt sich heraus, dass die Tiere den Urlaub mit Ihren Besitzen in Spanien, Italien, Portugal oder Frankreich verbracht haben. Nahezu alle dieser im Ausland erworbenen Krankheiten werden durch Parasiten verursacht. Die in den südlichen Ländern beheimateten Hunde sind gegen die dort vorkommenden Infektionskrankheiten wiederstandsfähiger als die " zugereisten" Hunde; diese sind für die Erreger hochempfänglich und erkranken daher ungleich schwerer, da sie nicht über eine entsprechende Immunabwehr verfügen.

Die Impfung ist zwar unerlässlich, bietet aber in diesen Fällen keinen Schutz.

Hundebesitzer sollten bei einer unklaren Krankheitsgeschichte unbedingt immer Urlaubsreisen mit dem Hund erwähnen, denn oft sind die Symptome vielfältig und geben keine eindeutigen Hinweise auf die zugrunde liegende Erkrankung. Dabei ist zu beachten, dass der Urlaub auch schon Jahre zurückliegen kann, bis die Erkrankung in Erscheinung tritt.

Zu den häufigsten im Ausland erworbenen Infektionskrankheiten zählen:

Herzwurmkrankheiten

Diese Erkrankungen, auch Dirofilariasis genannt, wird vor allem aus den feuchtwarmen Gegenden Südeuropas oder Nordamerika eingeschleppt. Die bis zu 30 cm langen erwachsenen Würmer besiedeln vor allem die rechte Herzkammer und die von dort aus in die Lunge führende Arterie.

Die im Blutstrom kreisenden Larven werden durch die Stechmücke aufgenommen. Beim neuerlichen Stechen werden die nun infektiösen Larven wieder auf Hunde übertragen. Die Larven dringen über die Haut und Muskulatur in die Blutbahn ein und gelangen so in das Herz.

Die Parasiten beeinträchtigen Herz und Lungenfunktion mit Atemnot und chronischen Husten als Folge.

Ein starker Befall kann zu einer Thromboembolie in der Lunge durch abgestorbene Herzwürmer führen.

Babesiose

Babesien entwickeln sich z.T. in bestimmten Zeckenarten und gelangen durch diese auf den Hund. Die Parasiten befallen die roten Blutkörperchen und zerstören diese, wodurch es zu schwerer Blutarmut und Gelbsucht kommt.

Symptome der Babesiose sind hohes Fieber, Mattigkeit, Bewegungsstörungen und Lähmungserscheinungen.

Ehrlichiose

Die Infektion mit den bakterienähnlichen Erregern erfolgt durch Zeckenstiche. Diese Erkrankung ist in Südostasien, im Mittelmeerraum sowie in Mittel- und Nordamerika nicht selten.

Kennzeichen hohes Fieber über mehrere Tage, das sich normalisiert und anschließend wieder ansteigen kann. Dieser Verlauf kann Wochen und Monate andauern.

Eitriger Augenausfluss und Krampfanfälle sind weitere Anzeichen. Die Milz ist stets stark geschwollen.

Leishmaniose

Die Übertragung dieser Krankheit die in Italien, Frankreich, Griechenland, Portugal, Brasilien, Spanien und Nordamerika beobachtet wird, geschieht hauptsächlich durch stechende Sandfliegen. Von der Haut gelangen die Leishmanien in die inneren Organe, so dass zwischen einer Haut- und Eingeweideerkrankung unterschieden wird; beide Formen können jedoch auch gleichzeitig auftreten. Krankheitszeichen können erst Monate oder sogar Jahre später auftreten, wobei die Hautsymptome am auffälligsten sind.

Die betroffenen Tiere sind oft bis zum Skelett abgemagert. Der akute Verlauf endet innerhalb weniger Monate tödlich, der chronische Verlauf kann jahrelang andauern.

Die Leishmaniose ist nicht heilbar.

Vorbeugunge Maßnahmen

Dieser aus dem Ausland eingeschleppten Erkrankungen ist nicht immer erfolgreich, vor allem dann, wenn die Infektion bereits länger zurückliegt.

Es empfiehlt sich daher, Tiere nicht in Risikoländer mitzunehmen. Daher wird nicht nur die Gefährdung des eigenen Hundes, sondern auch die Gefahr der Einschleppung und Verbreitung in Deutschland verhindert: So besteht durchaus die Gefahr, dass die Urlaubstiere die Babesien übertragende Zeckenart nach Deutschland eingeschleppt wird und damit Babesiose verbreitet wird; ähnliches gilt auch für die Ehrlichiose.

Falls der Hund dennoch in die betroffenen Urlaubsgebiete mitgenommen wird, sollte der Besitzer vorbeugende Sicherheitsmaßnahmen treffen. Dazu gehört, den Hund regelmäßig auf Zecken zu untersuchen und diese ggf. mit der Zeckenzange zu entfernen, bei starkem Befall sollte ein Zeckenabtötendes Mittel verwendet werden. Darüber hinaus sind die Anwendungen von mückenabweisenden Lösungen und die Unterbringung in geschützten Räumen wichtige Schutzmaßnahmen.

Der Tierarzt informiert über eine mögliche medikamentöse Prophylaxe. Und generell sollte Kontakt mit einheimischen streunenden Tieren vermieden werden um das Risiko einer Ansteckung von Krankheiten, die durch Kontakt übertragen werden, zu minimieren.

(Autor Dr.A.Heinl/Aschheim)

Eklampsie der Hündin (Kalziumunterversorgung)

Bei Züchtern und Tierärzten sind Krämpfe, die in der Geburts- und Nachgeburtsperiode bei Hündinnen vorkommen können, seit langem bekannt. Die Bezeichnung dafür ist "EKLAMPSIE" und wurde aus der Humanmedizin entlehnt.

Während bei Menschen Krämpfe auftreten können, die von einer rapiden Erhöhung des Blutdrucks infolge lokaler Kreislaufstörungen ausgelöst werden, sind bei der Hündin die Krämpfe eine Folge verminderter Kalziumkonzentration im Blut. Daher sind die Krämpfe der Hündin besser als "puerperale Tetanie", das heißt Krämpfe der Geburts- wie Nachgeburtsperiode oder als "Krämpfe der säugenden Hündin" zu bezeichnen.

Ursachen

Die Mutterhündin braucht für den Knochenbau der Welpen viel Kalzium. Auch beim Säugen wird viel Kalzium abgegeben. Wenn nicht genug Kalzium mit der Nahrung zugeführt wird, sinkt das Kalzium-Depot der Knochen. Wenn dann dieses Depot den Bedarf nicht mehr decken kann, nimmt die Kalzium-Konzentration, wie Untersuchungen ergaben, im Blut ab, wodurch die Eklampsie hervorgerufen wird.

Zumindest ist die Anpassungsfähigkeit bei kleinen Rassen an einen erhöhten Kalzium-Stoffwechsel beschränkt. Die Größe des Depots der Hündin ist allerdings von der Fütterung abhängig. Bei überwiegender Fleischfütterung wird ihr nur ein Minimum an Kalzium zugeführt, das jedoch nicht den erhöhten Anforderungen der Zuchthündin entspricht.

Damit spielt die Fütterung der Hündin, auch schon während der Trächtigkeit - inbesondere mit den Mineralstoffen Kalzium und Phosphor-, zur Verhütung der Geburts- und Nachgeburtskrämpfe eine Rolle.

Symptome der Eklampsie

Zunächst stellt sich eine leichte Unruhe ein, die sich allmählich in Ruhelosigkeit steigert. An der Hündin treten dann feine "fibrilläre" Muskelzuckungen in Erscheinung, gefolgt von Taumeln und Nachhandschwäche ( Einbrechen der Hinterhand ). Der Muskelkrampf erfasst allmählich den ganzen Körper; dieser nimmt gelegentlich eine sägebockartige Stellung mit zurückgelegtem kopf an. In diesem Stadium kann es zur Verwechslung mit einer Strychninvergiftung kommen. Durch das Abfallen des Kalzium-Konzentrates im Blut wird die Empfindlichkeit der Muskelzellen für die Reizung durch die motorischen Nerven herabgesetzt, und es folgen die unmotivierten und unkontrollierbaren Kontraktionen der Muskulatur. Dadurch kann die Hündin nicht mehr stehen und kommt in Seitenlage.

Von diesen Krämpfen sind insbesondere die Zwergrassen wie zum Beispiel Zwergpudel, Zwergteckel und Zwergschnauzer, aber auch alle kleineren Rassen, bis hinauf zum Foxterrier betroffen.

Die Hündinnen größerer Rassen erkranken seltener an der "puerperalen Tetanie". Anfällig sind wieder jüngere Hündinnen bis zum Alter von sechs Jahren, während ältere Hündinnen seltener erkranken. Bei hohem Fieber besteht ein erhöhter Sauerstoffbedarf der Gewebe, doch die Atmung wird wegen des Krampfes der Atmungsmuskulatur behindert.

Dieser Teufelkreis kann schließlich zum Hirnödem und dadurch zum Tod führen.

Behandlung und Vorbeugung

Rechtzeitige tierärztliche Behandlung kann jedoch die Krämpfe aufheben und zwar binnen kurzer Zeit. Diese Krampfzustände können sich auch nach tierärztlicher Behandlung wiederholen, inbesondere bei den Hündinnen, die ihre Welpen weitersäugen.

Um Rückfälle zu vermeiden, sollten die Welpen abgesetzt werden, da man dadurch die Kalkdepots der Hündin schont. An die Stelle der Muttermilch muss dann die Verabreichung von Fertignahrung oder einer Ersatzmilch treten, denn die Welpen sind außerordentlich empfindlich für ein Defizit an Flüssigkeit und Kalorien.

Es kann auch versucht werden, nach 24-stündigem Absetzen der Welpen, sie nur noch um ein oder den anderen Tag saugen zu lassen und sie zwischendurch mit Muttermilchersatz zu versorgen.

Das gilt vor allem für Welpen, die unter drei Wochen alt sind und noch der Muttermilch bedürfen. Selbstverständlich ist die säugende Hündin täglich mit einem Futter zu ernähren, das eine ausgewogene Kalzium- Versorgung sicherstellt. Es muss auch berücksichtigt werden, das eine säugende Hündin dreimal so viel Energie benötigt wie eine Hündin gleicher Rasse und gleichen Gewichts bei normaler Belastung. Zur generellen Vorbeugung bzw. Verhütung der Krämpfe ist darauf zu achten, dass Menge, Konzentration und Verhältnis der Mineralstoffe Kalzium und Phosphor zueinander im Futter der Zuchthündin optimal sind. Dies lässt sich im Gegensatz zu weit verbreiteten Vorstellungen, weder durch Zusatz von Gemüse noch durch Verabreichung von Haferflocken zur Fleischration erreichen. Fleisch enthält auf 1 Teil Kalzium 20 Teile Phosphor.

Das optimale Verhältnis in der Fütterung des Hundes beträgt jedoch 1,2 Teile Kalzium zu 1 Teil Phosphor. Weder Getreide noch Gemüse als Zugabe zum Fleisch können das Missverhältnis Phosphor zu Kalzium ausgleichen, denn sie enthalten überwiegend Phosphor und ungenügend Kalzium. Daher wird auch versucht, den Kalkmangel bei Fleischfütterung durch Zugabe von Kalktabletten auszugleichen. Dabei kommt es aber auf die Zusammensetzung derartiger Kalktabletten und auf das Verhältnis dieser Mineralien zum Kaloriengehalt der Mahlzeit an, denen die Kalkpräparate zugesetzt werden sollen. Das lässt sich gar nicht so leicht berechnen und aufeinander abstimmen. Es ist viel einfacher und zuverlässiger, anstelle der selbst zubereiteten Mahlzeit, auf Fertignahrung zurückzugreifen.

Dadurch ist sichergestellt, das man seinem Hund Mineralstoffe im richtigen Verhältnis zueinander und in ausreichender Menge mit jeder Ration zuführt. Bei optimaler mit Mineralstoffen versorgten Hündinnen lehrt die Erfahrung, das diese Krankheit seltener auftritt.

Ch. Riermann

Hundstage (Hund und Sommerhitze)

Wer Fell oder Federn trägt, kann überschüssige Hitze nicht einfach weg schwitzen. Dazu haben sie zu wenig Schweißdrüsen. Die Alternative: Siesta im kühlen Schatten.

Mit ein paar Tricks können wir unsere Lieblinge aber gut über die Hundstage helfen:

- Auch Tiere haben an heißen Tagen mehr Durst. Deshalb immer für frisches Wasser sorgen. Trinkwasser nicht zu lange im Napf stehen lassen.

- Gassigehen mit dem "Hund" möglichst früh am Morgens oder am späten Abend. Fütterung des Hundes ebenfalls in die kühleren Tagesstunden verlegen. Deshalb tagsüber besser in kühler Umgeben lassen.

- Tiere an heißen Tagen nie im geparkten Auto zurücklassen. Auch im Schatten und bei geöffneten Fensterspalten kann es zu heiß werden.

- Bei den ersten Anzeichen eines Hitzeschlages (Abgeschlagenheit und Atemnot) muss das Tier sofort in den Schatten oder noch besser in einem kühlen Raum. In feuchte Tücher wickeln, dadurch sinkt die Körpertemperatur. Auf keinem Fall mit Wasser übergießen, das kann zum Kollaps führen.

Allgemeine Tipps

Hund weg - was tun?

Anders als Katzen werden zugelaufene Hunde selten von gutgemeinten Tierfreunden aufgenommen und einfach behalten. Wer seinen Hund verliert, etwa weil dieser streunte und nicht wieder heimfand, der hat gute Chancen, ihn wieder zurückzubekommen.

Wenn der Hund zum Wildern neigt, als notorischer Streuner unterwegs ist oder gerne auf Freierspfoten loszieht, ist es wichtig, ihn so gut es geht daran zu hindern, auszureißen, um im Fall eines Unfalls durch den Hund nicht wegen einer Verletzung der Aufsichtspflicht Schwierigkeiten zu bekommen.

Haftpflichtversichert sollte ohnehin jeder Hund sein, ein Streuner um so mehr. Besonders wichtig ist es bei Hunden, die immer wieder verloren gehen, dass man ihnen ein sicheres Halsband mit Namen, Adresse und Telefonnummer anlegt. Nützlich ist es auch, die Steuermarke anzubringen und gut sichtbar auch die Tollwut- Impfmarke, denn ein Jäger, der in einem tollwutgefährdeten Bezirk einen ungeimpften Streuner findet, macht schneller kurzen Prozess mit diesem als mit einem erkenntlich geimpften Tier.

Wer einen Steuner findet, bringt ihn normalerweise ins Tierheim. Nimmt man ihn zu Hause auf, muss man den Fund dort, bei der Polizei oder Gemeinde melden. Einfach den Hund behalten bedeutet eine Fund- Unterschlagung. Und wer einen solchen Hund kauft oder verkauft, macht sich ebenfalls strafbar.

Meldet sich innerhalb von vier Wochen der Halter eines entlaufenden Hundes nicht bei den Behörden, geben diese den Findling in der Regel frei zur weiteren Vermittlung. Dafür wurden in einigen Ländern bereits die rechtlichen Voraussetzungen geschaffen. Sollten Sie sich als Hundehalter einmal in so einer Lage befinden, dass Ihnen ihr Hund abhanden gekommen ist, sollten Sie sich als erstes an die örtliche Gemeindeverwaltung und an das örtliche Tierheim wenden.

Im Vorfelde ist es empfehlenswert Hunde durch eine Täto Nr. und/oder Chipnummer kenntlich zu machen und das Halsband so anzubringen wie voran beschrieben. Außerdem sollten sie ihren Hund bei einem Haustier- Zentralregister registrieren lassen. Diese Zentralregister schicken Ihnen eine Register-Plakette für das Halsband sowie einen Tierpass, den Sie nur mit einigen Daten und einem Foto ergänzen müssen.

Wenn Ihr Hund kein äußerliches besonderes Kennzeichen hat, das ihn von anderen seiner Rasse eindeutig unterscheidet, dann notieren Sie im Hundepass besondere Vorlieben, Kenntnisse, Befehle oder Marotten, an denen man ihn eindeutig identifizieren könnte.

Und hier einige wichtige Adressen wo Sie Ihren Hund registrieren lassen können:

Eine Tätowierung oder Mikrochip-Kennzeichnung melden Sie bei

Deutsches Haustierregister

c/o Deutscher Tierschutzbund e. V.

Baumschulallee 15

53115 Bonn

Tel. 01805/231414

TASSO

65795 Hattersheim

Tel. 06190/932214

"Ein Herz für Tiere"- Aktion Tierfreunde helfen einander: Gegen eine Spende von 10,-DM wird Ihre Gesucht- oder Gefunden- Anzeige mit oder ohne Foto sowohl im Heft als auch im Internet veröffentlicht:

"Ein Herz für Tiere"

Kennwort Suchaktion

Nordendstraße 64

80801 München

Für Österreich:

SOS- Haustierruf

Ignaz- Rieder-Kai 37

A5026 Salzburg- Aigen

Tel. 0662/620577

Für die Schweiz:

Tierambulanz/ Tierfundbüro

CH 8037 Zürich

Tel. 0900/567404

Dank Mikrochip - schnell zurück

Wenn Ihr Vierbeiner wirklich einmal entwischt, sollten Sie sich auf eine eindeutige Kennzeichnung Ihres Hundes verlassen können. Denn mit einem implantierten Mikrochip oder Tätowierung ist Ihr Hund nicht nur für Sie, sondern auch für Tierärzte und Tierheime "unverwechselbar".

Trotz guter Erziehung kann es vorkommen, dass der Hund wegläuft- etwa wenn er erschrickt oder versehentlich einmal die Haustür offen bleibt. Herrenlose Hunde werden in der Regel ins Tierheim gebracht. Zum Glück, denn dort sind die Chancen am größten, dass der entlaufende Vierbeiner wieder wohlbehalten zu seinem Halter zurückkommt.

Gut: Adresskapsel / Besser: Kennzeichnung

Damit das Tierheim etwas unternehmen kann, muss der Halter Vorsichtsmaßnahmen treffen. Auf jeden Fall sollte der Hund ein Halsband oder eine Adresskapsel mit Namen, Adresse und Telefonnummer des Besitzers tragen. Da die Kapsel aber abfallen kann, empfiehlt es sich den Hund eindeutig zu kennzeichnen. Es gibt zwei Möglichkeiten, dies so zu tun, die Mikrochip Kennzeichnung und die Tätowierung.

Sicherheit durch Eintrag im Haustierregister

Nach der Kennzeichnung haben Sie die Möglichkeit, mit Hilfe eines Formulars oder per Internet - www. Tierschutzbund.de - Ihren Hund beim Haustierregister des Deutschen Tierschutzbundes zu melden. Durch seine individulle Tätowierung- oder Chipnummer kann Ihr Vierbeiner - und damit auch seine "Heimatadresse" - bundesweit erkannt werden. Denn sowohl die Polizei als auch Tierärzte und -heime suchen beim Auffinden eines herrenlosen Hundes zuerst nach einer Kennzeichnung. Ist diese vorhanden und der Hund registriert, wird der Besitzer ermittelt und über den Verbleib seines "Aussreißers" informiert.

Wenn Sie Ihren Welpen bei einem eingetragenen Züchter erworben haben, ist die Kennzeichnung üblicherweise bereits vorgenommen. Eine Registrierung erfolgte jedoch meist nur für den Zuchtverband. Eine Eintragung in das Deutsche Haustierregister muss jetzt durch Sie veranlasst werden. Das Anmeldeformular für eine Registrierung erhalten Sie beim Tierarzt oder es kann direkt unter der Service-Hotline 01805/334545 (0,24 DM/MIN.) im Pedigree Call-Center angefordert werden.

Schmerzlos: Der Mikrochip

Tätowiert werden Welpen in der Regel im Ohr oder in der Bauchfalte. Sollte jedoch der ausgewachsene Hund eine Kennzeichnung erhalten, ist der Mikrochip für ihn die angenehmere Methode. Der Chip wird fast schmerzlos ähnlich einer Impfung implantiert und behindert den Hund in keiner Weise.

Die Ampulle mit dem Mikrochip ist nicht einmal so groß wie eine Bleistiftspitze und wird an der linken Halsseite einfach unter die Haut gespritzt. Wenn der Vierbeiner dann gefunden wird, kann der Tierarzt oder das Tierheim mit einem speziellen Lesegerät die Daten des Chips erkennen. Dies erfolgt vollkommen schmerzfrei, indem man mit dem Gerät, das einer TV-Fernbedienung ähnelt, über den Körper des Hundes streicht. Seit 1996 existieren Lesegeräte, die alle Chip-Systeme lesen können und von Tierheimen und Tierärzten verwendet werden. Außerdem können Hunde mit Mikrochip-Kennzeichnung- und nur solche- seit 1. April 2000 auch vereinfacht nach Großbritannien einreisen.

Aus diesen Gründen wird von Tierärzten und Züchtern zunehmend das Chippen favorisiert. Hunde bestimmter Rassen und ab einer gewissen Größe und Gewicht unterliegen in manchen Bundesländern ohnehin einer gesetzlichen Kennzeichnungspflicht. Aber für den "Fall der Fälle" ist die Kennzeichnung für jeden Hund ratsam schließlich will er möglichst schnell zu seinem Herrchen und Frauchen zurück....

Entnommen Champion Pedigree

Ch. Riermann

Altersvergleich Hund-Mensch

Wie alt ist Ihr Hund in Menschenjahren?

Hunde | Menschen | |

|---|---|---|

(Welpe entwöhnt) 2-3 Monate | | | 9-12 Monate (Baby abgestillt) |

kommunikationsfähig 4 Monate | | | 2-3 |

6 Monate | | | 12 (Geschlechtsreife) |

körperliche Reife 12 Monate | | | 15 |

14 Monate | | | 18 (erwachsen) |

2 | | | 24 |

3 | | | 28 |

4 | | | 32 (Berufsleben) |

5 | | | 36 |

die großen Rassen kommen in die Jahre 6 | | | 40 |

7 | | | 44 |

mittleres Alter 8 | | | 48 (Die mittleren Jahre) |

9 | | | 52 (Wechseljahre) |

10 | | | 56 |

11 | | | 60 (Eintritt ins Rentenalter) |

durchschn. Lebenserwartung 12 | | | 64 |

13 | | | 68 |

Kleinrassen immer noch aktiv 14 | | | 72 (noch rüstig) |

15 | | | 76 |

16 | | | 80 |

17 | | | 84 |

außergewöhnliche Hunde 18 | | | 88 |

19 | | | 92 |

werden selten über 20 | | | 96 (ein stolzes Alter) |

21 | | | 100 |

22 | | | 104 (bemerkenswert) |

Das macht einen verantwortungsvollen Züchter aus

-

sich als Anfänger bei alten Hasen erkundigen, Fachliteratur lesen etc.

-

als erfahrener Züchter immer Augen und Ohren offen halten

-

seine zukünftige Zuchthündin bereits als Welpen überlegt auswählen, evtl. aus einem Wiederholungswurf, und bei Elterntieren und deren Verwandten vor allem Gesundheit, Wesen und Fruchtbarkeit beachten

-

den Welpen baldmöglichst selbst großziehen: Futter, Impfungen, Bewegung, viel Zuwendung, umfassender Umweltkontakt, tierärztliche Überwachung etc.

-

die Hündin auf Ausstellungen präsentieren

-

nur dann züchten, wenn Zeit, Platz sowie das nötige Grundwissen vorhanden ist

-

sich frühzeitig nach einem passenden Deckrüden umsehen (Körberichte - Nachwuchs des Rüden begutachten - Hilfe von Zuchtwart und Zuchtleiter in Anspruch nehmen)

-

die Hündin rechtzeitig vor dem Belegen entwurmen, vom Tierarzt untersuchen - und evtl. den Impfschutz auffrischen lassen

-

nach dem Belegen Medikamente, Impfungen ... nur in Ausnahmefällen bei dringenden Indikationen einsetzen

-

während der Tragezeit gehaltvoll, aber nicht zu üppig füttern und die Hündin nicht überfordern

-

eine artgerechte, hygienisch einwandfreie Wurfstätte vorbereiten.

-

vor dem Wurf auf Notsituationen eingestellt sein: Kontakt zu einem erfahrenen Tierarzt oder einer Tierklinik sicherstellen

-

während des Werfens die Hündin beobachten und überwachen

-

bei überstarken Würfen den Tierschutz auch als Mutterschutz verstehen

-

in den ersten Tagen nach dem Wurf den Zuchtwart heranziehen (bei Erstzüchtern und überstarken Würfen)

-

ein Zwingerbuch führen

-

die Welpen regelmäßig wiegen

-

die Hündin während der Säugeperiode bestens füttern

-

für einen Ruheplatz auch außerhalb der Wurfkiste sorgen

-

Hündin ausreichend bewegen

-

die Welpen nach dem Öffnen der Augen erstmals und Anfang der 4. Lebenswoche zum 2. Mal entwurmen

-

die Welpen ab ca. 3. Lebenswoche zufüttern, um die Mutterhündin zu entlasten

-

sich in der Prägephase (3.-8. Woche) intensiv mit den Welpen beschäftigen; hierbei wird das Wesen der Tiere geöffnet

-

vor dem 1. Impftermin in der 7./8. Woche noch 3-4x entwurmt haben

-

gemeinsam mit einem erfahrenen Tierarzt überlegen, ob es sinnvoll ist, Kümmerlinge großzuziehen

-

die Tiere nach dem Impfen noch möglichst eine, besser noch zwei Wochen behalten, bis der Impfschutz ausgebildet ist.

-

die Welpen etwa in der 8. bis 10. Woche nur an zuverlässig gute Plätze abgeben und eine fundiertes Übergabegspräch führen

-

das gewohnte Futter für die Übergangsphase mitgeben

-

seine Bereitschaft zeigen, auch zukünftig beratend Kontakt zu halten

-

sich immer bemühen, die Rasse zu verbessern und kein bloßer Vermehrer zu sein

-

nur dann einen Wurf planen, wenn die Voraussetzungen - Zeit, Platz, Harmonie in Haus und Familie... - optimal sind

-

einkalkulieren, dass die Welpen gelegentlich nicht zum Ideazeitpunkt abgeholt werden und sich in der Sozialisierungsphase besonders intensiv um die jungen Hunde kümmern

-

sich durch Enttäuschungen und Rückschläge nicht entmutigen lassen - wer lange züchtet, weiß, dass sich Höhen und Tiefen abwechseln, dass es Züchter, die nur Glück haben, nicht gibt.

-

einen wachen Blick für die Schwachpunkte in der eigenen Zucht bewahren und nicht anderen Züchtern gegenüber selbstzufrieden und kritisch sein

Monika Rosenquist

Züchterin von Berner Sennenhunden

Zuchtstätte "vom Falkensteiner Gehölz" - Quickborn

Keine Angst vor der ersten Hundegeburt

Jeder erste eigene Hundewurf, jede erste Geburt, wird für den Besitzer ohne Erfahrung immer eine nervenzermürbende Angelegenheit bleiben. Hat er doch schon alles erfragt oder gelesen, so bleibt noch immer die Angst, dass etwas schief gehen könnte. Wird er die Anzeichen einer bevorstehenden Geburt richtig deuten können? Was ist, wenn der errechnete Geburtstermin überschritten wird? Wie lange muss man warten, bevor der erste Welpe kommt? Wann muss man Hilfe holen? Der Fragen sind unzählige, und sehr leicht wird der Besitzer, der sich stolzer Züchter nennen will, kopflos und macht immer wieder Fehler, die meistens nur aus der übervorsichtigen Handlungsweise entstehen.

Der Decktermin sollte feststehen, und spätestens mit Beginn der 6.Trächtigkeitswoche erkennt auch der Laie, dass die Hündin aufgenommen hat. Der Leib beginnt sich zu runden und von nun an geht es mit großen Schritten voran. Nach all den bangen ersten Wochen und der immer wieder zweifelnd gestellten Frage "Hat sie nun Welpen oder nicht?" tritt solange Ruhe ein, bis der 54. Tag der Trächtigkeit erreicht ist. In der Regel werden Welpen um den 62. oder 63. Tag nach dem Decken geboren; aber da es auch Fälle geben kann, in denen Welpen bereits früher kommen, beginnt nun der Anfänger Nacht für Nacht mit dem Warten und Hoffen. Es könnte ja immerhin sein, dass nun ausgerechnet seine Hündin auch schon am 56. Tag wirft, wer weiß das?

Bald wagt er es nicht einmal mehr, das Haus zu verlassen, und jeder neue Tag und jede weitere Nacht lässt die Wahrscheinlichkeit näher rücken, dass nun doch vielleicht oder ... aber morgen bestimmt!

Dieses Warten und Bangen zusammen mit dem immer weniger werdenden Schlaf, zerrt an den Nerven. Der Besitzer sollte sich ganz gemächlich zurücklehnen und seine Kräfte aufsparen, denn auch seine Hündin wird ganz gewiss nicht vor dem 61. Tag ihre Welpen bekommen. Alle gesunden Hunde, wenn sie nicht ausgerechnet zu denen mit Geburtsschwierigkeiten behafteten zählen (extremer Körperbau), bringen ihre Welpen selbständig zur Welt und meistens auch sehr pünktlich. Wichtig zu wissen ist, dass Ruhe und Geduld auch für die Hündin von Vorteil sind. Ein ständig aufgeregt hin- und herlaufender Besitzer, der vielleicht noch alle zwei Stunden die Temperatur der Hündin misst, weil er dies in einem schlauen Buch gelesen hat, die Hündin alle drei Stunden ins Freie führt, weil er auch das irgendwo gelesen hat, macht die Hündin nur ebenfalls nervös.

Die Wurfkiste oder das Wurflager steht bereit, aber es macht wenig Sinn, wenn der Besitzer seiner Hündin auf Schritt und Tritt folgt, wenn diese sich von ihrem Schlafplatz erhebt. Das Wurflager, am besten mit lockeren Tüchern ausgelegt, damit die Hündin etwas zum Scharren hat, sollte der Hündin angeboten werden, aber sie sollte nicht hineingezwungen werden. Wenn die Zeit gekommen ist, wird die Hündin es von allein aussuchen, oder auch nicht, aber dazu später mehr.

Woran erkennt der Hundehalter nun die bevorstehende Geburt und was heißt "Es ist bald soweit"? Die Hündin wird sich auch in der letzten Woche der Trächtigkeit völlig normal verhalten. Sie wird einige Schwierigkeiten haben mit ihrem dicken Bauch noch ebenso elegant aufs Sofa zu springen, sie wird auch häufiger schlafen, vielleicht auch leise vor sich hin wimmern, aber das ist alles noch kein Grund, in Panik zu geraten.

Die ersten äußerlichen Anzeichen erkennt man im Absinken der Früchte. War der Leib der Hündin gestern noch rundherum dick, bemerkt der Besitzer plötzlich, dass die Lendengegend eingefallen wirkt, während sich der Bauch, einem Kartoffelsack ähnlich, nach "unten" hin noch stärker rundet. Die Hündin ist dennoch guter Dinge, rennt und spielt im Freien, ist zu allen Streichen aufgelegt, wenn der Besitzer sie nicht fortwährend an ihren Zustand erinnert und hat unentwegt Hunger. Es kann sein, dass die Läufe "dick" werden, es bildet sich Wasser, was auch noch kein Grund zur Beunruhigung ist. In diesen recht seltenen Fällen heißt es spazieren gehen, die Hündin bewegen.

Es kann auch sein, dass die Hündin zeitweilig beginnt, "bedrohlich" zu hecheln und sich nicht mehr von ihrem Platz wegbewegen will. Dieser Zustand kann Stunden andauern, und die erhofften Anzeichen verschwinden wieder, und die werdende Mutter ist dann wieder völlig "normal". Wenn die Lendenpartie eingefallen ist, und die Hündin sich schon zwischenzeitlich für einige Stunden zurückzieht, vielleicht auch schon einmal ordentlich hechelt oder sogar leise vor sich hin fiept, kann ungefähr mit der Geburt in ein bis drei Tagen gerechnet werden, eher später als früher. Nun ist jede Hündin anders, und das ist es auch, was den Neuling vor ein Problem stellt. So haben ihm andere "Erfahrenere" bereits die tollsten Sachen erzählt und sicher hundertprozentige Tipps erteilt, wonach die Geburtsstunde fast auf die Minute genau vorhersehbar ist. Alles Unfug! Keine Hündin reagiert wie eine andere, und selbst von Wurf zu Wurf ist das Verhalten "vorher" nicht identisch. Es heißt, die bevorstehende Geburt kündigt sich mit dem Unruhigwerden der Hündin an. Das ist nur zum Teil richtig. Es gibt Hündinnen, die bereits sechs Tage vor der Geburt zwischendurch rastlos erscheinen, die keinen richtigen Platz mehr finden, die hier und dort scharren, das Wurflager total zerwühlen. Andere beginnen den "Nestbau" erst wenige Minuten(!) vor der Geburt, andere scheinen ihre Welpen urplötzlich beim Fernsehen zu verlieren. Was soll der Anfänger nun daraus für Konsequenzen ziehen?

Grundsätzlich alle Bücher, in denen irgend etwas über die Geburt steht, wegschließen, sich mit irgendetwas anregend beschäftigen und sich ablenken. Gerade in der Zeit der nahenden oder bevorstehenden Geburt bringt es überhaupt nichts, sich noch einmal die entsprechende Lektüre zu Gemüte zu führen, denn das macht nur noch unsicherer, weil viel zu viel von Eventualitäten und Schwierigkeiten, vom Eingreifen und von tierärztlicher Hilfe geschrieben steht und auch davon, dass Welpen ersticken können usw. usf. Der Neuling sollte ruhig seinem Tierarzt ankündigen, daß Welpen erwartet werden, aber in den meisten Fällen, wenn wirklich einmal Hilfe nötig sein sollte, passiert das zu so einer ungünstigen Zeit, wo ausgerechnet der eigene Tierarzt doch nicht "griffbereit" ist. Er hat noch andere Patienten.

Eher günstig ist es, wenn der Anfänger sich einem wirklich erfahrenen Züchter, der schon viele Geburten erlebt hat, anvertraut und diesen um eventuelle Hilfestellung bittet. Im allgemeinen ist es ohnehin die Beruhigung, die dem Anfänger am meisten fehlt.

Die Kontrolle der Körpertemperatur der Hündin ist kein Hilfsmittel. Die normale Temperatur liegt bei ca. 38,5 Grad und sollte morgens und abends gemessen werden. Ein Absinken auf 36,5 Grad lässt eine bevorstehende Geburt näher einkreisen, aber auch das ist kein hundertprozentiges Anzeichen.

Die Futterverweigerung kurz vor der Geburt trifft man bei vielen Hündinnen an, aber dennoch, auch hier gibt es einige "Verfressene", die noch etwa eine Stunde vor dem Einsetzen der Wehen annehmen.

Ganz sicher spannend wird die Angelegenheit, wenn die Hündin sich anfängt sauber zu lecken und wirklich unruhig wird. Diese Unruhe kann sowohl nach vorherigem stundenlangen Hin- und Herwandern und Scharren einsetzen oder auch unvermittelt. Sobald die Hündin vermehrt leckt und beginnt zu pressen, erst dann ist der Zeitpunkt gekommen, dass eine Geburt bevorsteht.

Unruhe heißt jetzt hektische Aktivität. Entweder drängt es die Hündin jetzt ins Freie, und/oder sie versucht sich zu verkriechen oder schaut hilfesuchend um sich, wirft sich herum, presst die Hinterläufe gegen einen Widerstand oder rennt los, um sofort wieder "nachzuschauen", was an ihrem hinteren Ende passiert.

Die Hündin sollte jetzt noch einmal ins Freie gelassen werden, aber bitte angeleint, weil es Hündinnen lieben, sich auch draußen einen geeigneten Platz zu suchen.

Die Sache mit dem vorbereiteten Wurflager kann unter Umständen zu Schwierigkeiten führen. Hat die Hündin sich einen anderen Platz ausgesucht und die Wehen haben bereits eingesetzt, wird sie penetrant versuchen, den Platz durchzusetzen, den sie sich erkoren hat. Es ist deshalb ratsam, das Wurflager als komfortablen aber konkurrenzlosen Ort anzubieten.

Der Besitzer sollte seine Hündin jetzt beruhigen und sie nicht noch durch eigene Hektik nervös machen. Viele Hündinnen verlangen geradezu danach und würden am liebsten ihren Menschen mit ins Wurflager nehmen. Nur die vertrauten Menschen sollten anwesend sein. Keinesfalls sollten unbekannte Neugierige ihrer Schaulust frönen.

Natürlich ist eine Geburt eine aufregende, interessante Sache, aber die Hündin hat genug mit sich zu tun, und ihrem Besitzer, dass Fremde wirklich nicht angesagt sind. Es gibt Fälle, in denen die Hündinnen die Geburt verzögern oder unterbrechen, wenn zuviel Aufregung um sie herum ist.

Der Besitzer hat jetzt wirklich nichts anderes zu tun, als auf die Hündin beruhigend einzuwirken. Leicht gesagt, aber Ruhe ist die erste Besitzerpflicht. Nach Einsetzen der Presswehen, die deutlich am Leib der Hündin erkennbar sind und sich wellenartig schwanzwärts erstrecken, kann es noch gut bis zu zwei Stunden dauern, bis der erste Welpe geboren ist. Sobald die Hündin in regelmäßigen Abständen "drückt" und sich allmählich Veränderungen erkennen lassen, der Welpe im Geburtskanal steckt und in den Wehenpausen wieder verschwindet, ist alles normal. Flüssigkeit, zuerst wässrig, später auch mit Blut angereichert, macht die Geburtswege gleitfähig. Nach etlichen starken Presswehen zeigt sich alsbald der schön in den Eihäuten "verpackte" Welpe, der aber erst nach weiteren drei bis fünf kräftigen Austreibungswehen komplett herausrutscht. Das zwischendurch hektische Lecken der Mutterhündin, das Hin- und Herwerfen, Aufstehen und Hinlegen ist ebenfalls normal, kann aber den Anfänger sehr irritieren. Wiederum gilt es, die Hündin zu beruhigen, bis der erste Welpe ausgetrieben ist.

Der Anfänger sollte unbedingt darauf vorbereitet sein, dass die Hündin beim ersten Welpen auch laut schreien kann.

Es gibt so genannte Anleitungen, in denen Geburtshilfe beschrieben wird, das heißt hier werden Ratschläge erteilt, der Hündin zu helfen. In etwa, dass der Besitzer den Welpen herausziehen soll.

Unsachgemäß ausgeführt werden der Hündin nur noch mehr unnötige Schmerzen zugefügt. Man soll der Natur nicht ins Handwerk pfuschen, und der Neuling kann sich schnell überschätzen.

Auch wird von Steißlagen gesprochen, die bereits als "Komplikation" beschrieben werden. Bei Hunden sind Steißgeburten nichts Ungewöhnliches, und es besteht überhaupt kein Grund zur Sorge. Viel Angst wird damit verbreitet, dass der Welpe ersticken kann, wenn die Hündin ihn nicht schnell genug wirft. Das verursacht große Unsicherheit bei Anfängern, die nicht genau die Dauer der Wehen kennen und noch nicht wissen, was "normal" und was schon zu lange ist. Normal ist immer der Geburtsvorgang, bei dem es voran geht.

Das heißt, nach Einsetzten der Presswehen, drei bis vier Intervalle, die gefolgt werden von Wehenpausen, in denen sich die Hündin eifrig beleckt oder auch "in sich gekehrt" wirkt, muss der Welpe alsbald im Geburtskanal sitzen.

In der Regel ist der erste Welpe innerhalb von zwei Stunden geboren. Damit ist der Besitzer bei der Hündin abgemeldet. Sie kümmert sich jetzt intensiv um das Neugeborene, putzt und leckt es, nabelt es ab und frisst die Eihüllen vollständig.

Der Besitzer hat auch jetzt nichts anderes zu tun, als die nass gewordenen Laken oder Tücher auszuwechseln und beruhigt durchzuatmen. Die nachfolgenden Welpen folgen dann in wesentlich kürzeren Abständen, manchmal ist die Mutter noch mit dem Abnabeln des einen Welpen beschäftigt, während der nächste schon wieder geboren ist. Die Zeitabstände zwischen den Welpen können 20 bis 30 Minuten betragen, aber auch ein oder zwei Stunden sind durchaus normal. Wenn die Hündin keine Wehen hat und sich mit ihren bereits geborenen Welpen beschäftigt, diese immer wieder putzt oder zwischendurch einen kleinen Erholungsschlaf einlegt, verläuft die Geburt ohne Probleme. Der letzte Welpe kann am längsten auf sich warten lassen.

90 Prozent aller Geburten verlaufen ohne Schwierigkeiten, sofern die Rasse nicht für Dyskotie prädestiniert ist. Bei bestimmten breitschädeligen oder Zwergrassen ist zweifellos ein Schwergeburtenrisiko vorhanden. Bulldoggen und Boston Terrier haben zum Beispiel ein fünf- bis dreieinhalbfach erhöhtes Risiko als andere Rassen. Hinzu kommt die Unfähigkeit beim Abnabeln durch unharmonisches Kieferwachstum bei den brachyzephalen Rassen (Kurzköpfigkeit).

Wehenschwäche ist anzunehmen, wenn eine Hündin an die 20 Presswehen benötigt, um einen Welpen auszutreiben. Hier ist tierärztliche Hilfe angezeigt.

Bei der "natürlichen" Hündin ist die Geburt ein völlig normaler Vorgang, und die Hündin "weiß" von allein, was sie zu tun hat. Dass der Anfänger verständlicherweise um seine Hündin und die Welpen besonders besorgt ist, darf trotzdem nicht zu unsachgemäßen Eingriffen führen. Es reicht ganz und gar aus, wenn sich der Besitzer in der Nähe seiner Hündin aufhält, diese beobachtet, ihr in der ersten Phase vor allem Zuspruch gibt und dann der Natur ihren Lauf lässt. Auf diese Weise kann er sich viel mehr an dem aufregenden Ereignis freuen, und er wird schnell erkennen, wie überflüssig er dabei ist. Auch seine Hündin wird die Angelegenheit selbständig und komplikationslos erledigen. Darauf sollte der Besitzer stolz sein.

Wann ist tierärztliche Hilfe angezeigt?

Wenn die Fruchtblase geplatzt ist, also grüne Flüssigkeit austritt, und der Welpe zu lange und ungeschützt im Geburtsweg steckt und nicht nach einer guten Viertelstunde ausgetrieben ist, sollte Hilfe geholt werden.

Tierärztliche Hilfe ist unbedingt angezeigt, wenn trotz Abgang von Gebärmutterschleim und sogar Fruchtwasser, die Geburt nicht vorangeht, das heißt, dass die Presswehen ausbleiben.

Der Unerfahrene sollte auf keinen Fall mit Hausmittelchen oder unter Zuhilfenahme entsprechender Lektüre sich selbst als Geburtshelfer versuchen. Vor allem wird er nicht entscheiden können, ob wehenfördernde Mittel ausreichen oder sogar ein Kaiserschnitt angezeigt ist.

Auch wenn sich Probleme anbahnen, heißt es Nerven behalten und nicht panisch werden. Wie gesagt, bei allen "normalen" Hunden und Hunderasse ist die Geburt ein natürlicher Vorgang, der zu 90 Prozent aller Fälle ohne Schwierigkeiten abläuft.

Von Marianne Kiack-Knöfel

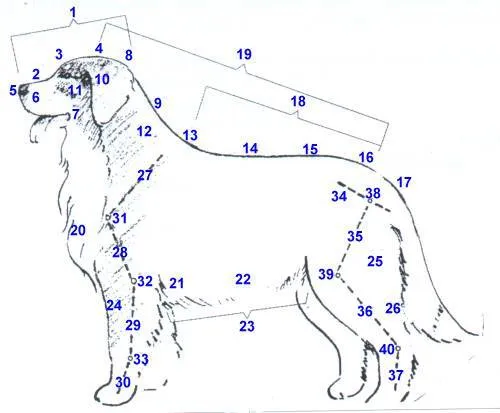

Gebäude eines Hundes

Die wichtigsten Bezeichnungen des Gebäudes eines Hundes

1. Kopf

2. Nasenrücken

3. Stirnabsatz (Stop)

4. Scheitel

5. Nasenschwamm

6. Fang

7. Lippenwinkel

8. Hinterhauptstachel

9. Nacken

10. Ohrenansatz

11. Jochbein/Backe

12. Hals

13. Widerrist

14. Rücken

15. Lende/Nierenpartie

16. Kruppe

17. Rutenansatz

18. Rückenlinie

19. Oberlinie

20. Vorbrust

21. Unterbrust

22. Bauch

23. Unterlinie

24. Unterarm

25. Oberschenkel

26. Unterschenkel

27. Schulterbild

28. Oberarmknochen

29. Unterarmknochen

30. Vordermittelfuß

31. Schulter- oder Buggelenk

32. Ellenbogengelenk

33. Vorderwurzelgelenk

34. Becken

35. Oberschenkelknochen

36. Unterschenkelknochen

37. Hintermittelfuß

38. Hüftgelenk

39. Kniegelenk

40. Sprunggelenk

Zehn Tipps zur Erziehung

- Klare Rangordnung einhalten!

Sonst übernehmen Hunde gerne die Chefrolle. - Autorität zeigen!

Auch im Wolfsrudel gibt der Rudelführer den Ton an. - Regeln und Verbote konsequent einhalten!

Was einmal verboten ist, bleibt verboten. - Eindeutige Anweisungen geben!

Immer dieselbe Befehle geben. - Nach durchdachten Regeln handeln!

Ein Hund, der auf die Couch darf, kann nicht einsehen, warum das Bett tabu ist. - Alleinsein trainieren!

Damit der Hund auch mal zwei oder drei Stunden allein zu Hause bleibt, ohne Terror zu machen. - Möglichst früh mit der Erziehung anfangen!

Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nur noch ungern. - Richtig strafen!

Mit übertriebenem Schreien oder gar Schlagen erzieht man keinen Hund.

Der richtige Weg der artgerechten Abstrafung und von jedem Hund eindeutig als solche verständlich, ist der Schnauzengriff (Über den Fang greifen, vorwärts-abwärts ziehen , dabei per "nein" ihm unsere Sprache beibringen. - Schnell reagieren!

Lob und Tadel müssen sofort kommen. - Und die wichtigste Regel:

Hunde erzieht man vor allem durch Lob!